在周口,我试着把脚步放得和它一样慢

走进老巷前,风先递来了粥香

那天起得不算早,七点半的阳光已经晒到巷口的砖墙上,砖缝里的青苔泛着浅绿。我本来查好了导航,要直接去沙颍河看水,但刚拐过街角,风里飘来的味道就把脚勾住了——是米粥的甜香混着芝麻的焦脆,还有点胡辣汤的辛辣气,像一只手轻轻拉着我的袖子,“别走那么快呀”。

走近才发现,早点摊就支在老槐树底下,摊主是个穿蓝布衫的阿姨,铁锅里的油旋鼓鼓的,表面撒着芝麻,滋滋地冒着油花。她见我站着看,没催,只是用长柄铁夹子翻了翻,“刚出锅的,脆得能掉渣”。我要了一个,接过的时候烫得直甩手,咬下去的瞬间,咔嚓一声在嘴里炸开,芝麻粉混着面香涌上来,差点烫到舌头尖。旁边的搪瓷碗里,胡辣汤还冒着热气,我舀了一勺,胡椒的辣劲窜到鼻尖,眼睛一下子就湿了——不是辣的,是那种久违的、踏实的暖,像小时候外婆早上煮的粥,喝下去,整个人都醒了。阿姨见我愣着,又递来一张纸巾,“慢点儿吃,没人跟你抢”。我点点头,突然觉得,这才是早上该有的样子:不用赶时间,不用看手机,就只是慢慢吃,慢慢尝。

那辆三轮车,载着半城的闲

吃完早点,我沿着街走。柏油路不宽,两边的老房子墙皮有些剥落,但门口的盆栽都长得旺。没走几步,一辆电动三轮从身边慢悠悠擦过,车斗里放着一个竹编篮子,装着刚摘的青菜,叶子上还带着露水,后面坐着个老太太,手里摇着蒲扇,跟旁边骑车的大爷搭话,“今天的菜便宜,多买了点”。大爷笑着点头,三轮车的哒哒声渐渐远了。

我突然想起朋友之前说的,周口的节奏像黄河支流的水,一层一层推,不慌不忙。那些电动三轮就是水里的小波浪,不急着往前,也不往后。有个骑手停下来买烟,跟老板聊了五分钟天气,烟还没点着,又有人过来搭话,“你家孙子昨天是不是在巷口玩?”。我站在旁边,看着他们的影子被阳光拉得很长,突然低头看自己的脚,发现我平时走路的速度,连影子都跟不上。于是我放慢脚步,像那些三轮车一样,一步一步地走。风里飘来小卖部的冰汽水味,还有远处传来的戏文声,模糊不清,但很好听。原来慢下来之后,耳朵能听到更多声音,眼睛能看到更多细节:比如墙根下的蚂蚁搬食物,比如窗台上的猫伸懒腰,比如骑三轮车的人,脸上都带着笑。

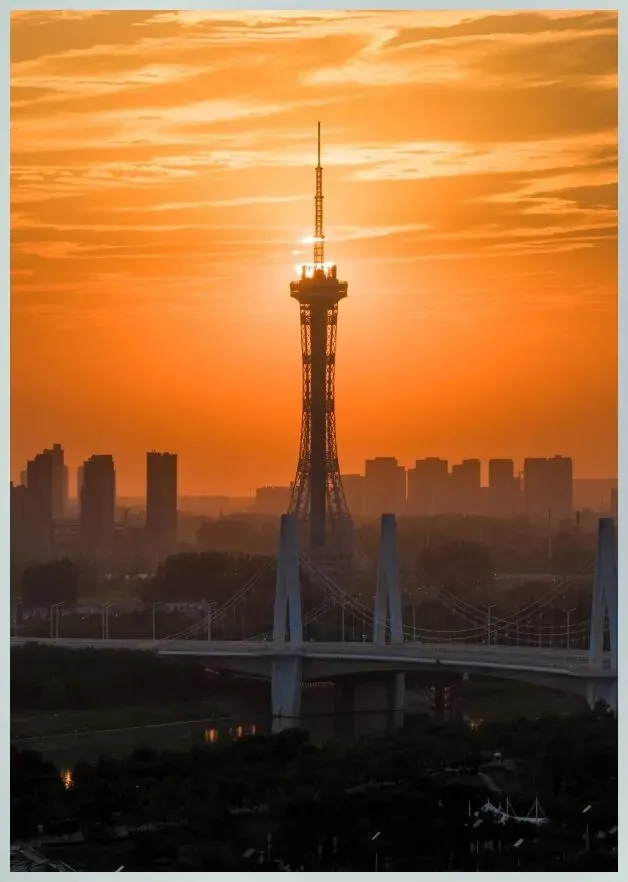

沙颍河的傍晚,灯是慢慢亮起来的

下午三点多,我终于走到沙颍河边。河风带着点湿气,吹在脸上凉丝丝的,把头发都吹乱了。岸边有几个人坐着钓鱼,鱼竿支在那里,半天不动一下,鱼漂在水面上晃啊晃。我找了个石阶坐下,把鞋子脱了,脚放进水里——水有点凉,但很舒服。远处有艘船慢慢开过来,马达声很轻,留下一道长长的水痕,然后又慢慢消失了。

太阳往下沉的时候,河边的灯开始亮了——不是一下子全亮,而是一盏一盏,像有人慢慢按开关。先是卖冰粉的摊子挂起小彩灯,红的绿的,闪啊闪;然后是河边的路灯,昏黄的光落在水面上,晃成一片碎金。有个小孩拿着网兜追蝴蝶,跑到我脚边停下,看了我一眼,手里的网兜举得高高的,“你看,我抓到了!”我凑过去看,网兜里是空的,他却笑得很开心,又跑开了。我掏出手机想拍照,却发现屏幕里的画面,不如眼睛看到的一半好看。原来有些风景,是要用心看的,不是用镜头。河边的人越来越多,有人遛狗,有人散步,有人坐在石凳上聊天,声音不大,像风一样轻。我坐在那里,直到天完全黑下来,灯都亮了,才想起要回去。

离开前的最后一杯茶,没喝完

住的地方在沙颍河沿岸,是个小民宿,木窗对着巷子,晚上能听到河风吹过树叶的声音。第二天早上,我本来想喝完茶再走,但老板娘敲了敲我的门,“要不要带点焖子走?刚蒸好的,还热着呢”。她递来一个牛皮纸包,焖子的热气透过纸,暖了我的手心。

我回到房间,看着杯子里的茶还冒着热气,却不想喝了。不是不好喝,是突然觉得,有些味道,要留在这儿才对。就像周口的慢,不是用来带走的,是用来在这儿慢慢感受的。我拎着焖子走出民宿,巷口的油旋摊又开始冒烟了,还是那个穿蓝布衫的阿姨,还是那个长柄铁夹子。她抬头看我,笑了笑,“下次再来啊”。我点点头,没说话——怕一开口,眼泪又要出来。走到巷口,我回头看了一眼,民宿的木窗开着,老板娘站在窗边,挥了挥手。

后来我回到家,打开那个牛皮纸包,焖子还是软的。蘸着蒜水吃的时候,突然想起周口的市集,七点半之前的摊主,笑着叫卖,孩子拿糖,不闹腾。原来最好的风景,从来不是在远处,不是在高楼大厦里,而是在那些不慌不忙的瞬间里:咬一口脆油旋的咔嚓声,电动三轮的哒哒声,沙颍河傍晚慢慢亮起来的灯,还有老板娘递来焖子时的温度。周口的好,不是用来惊艳的,是用来慢慢品的。就像一杯茶,要慢慢喝,才能尝出味道。我想,下次再来的时候,我要把脚步放得更慢一点,再慢一点。

————————————————————