小时候看热播剧封神榜,想着殷商怎么这么残暴。在后来书里写的司母戊大方鼎,那么霸气,那么精美,心生向往。今年暑假,终于一睹芳容了。

车停在安阳城西北,洹水静静地流着,水色是那种看了多少朝代兴亡的、沉沉的浊黄。迈过那道门槛,便像是跨进了一个不同的时间。风在这里,似乎也格外的缓,格外的沉,带着泥土与远古的、分辨不清的气息。周遭不再是都市的喧嚷,而是一种广阔的、被岁月压实了的寂静。这便是殷墟了,商王朝的故都,一个在史书上读了千遍,却不及站立片刻来得震撼的地方。

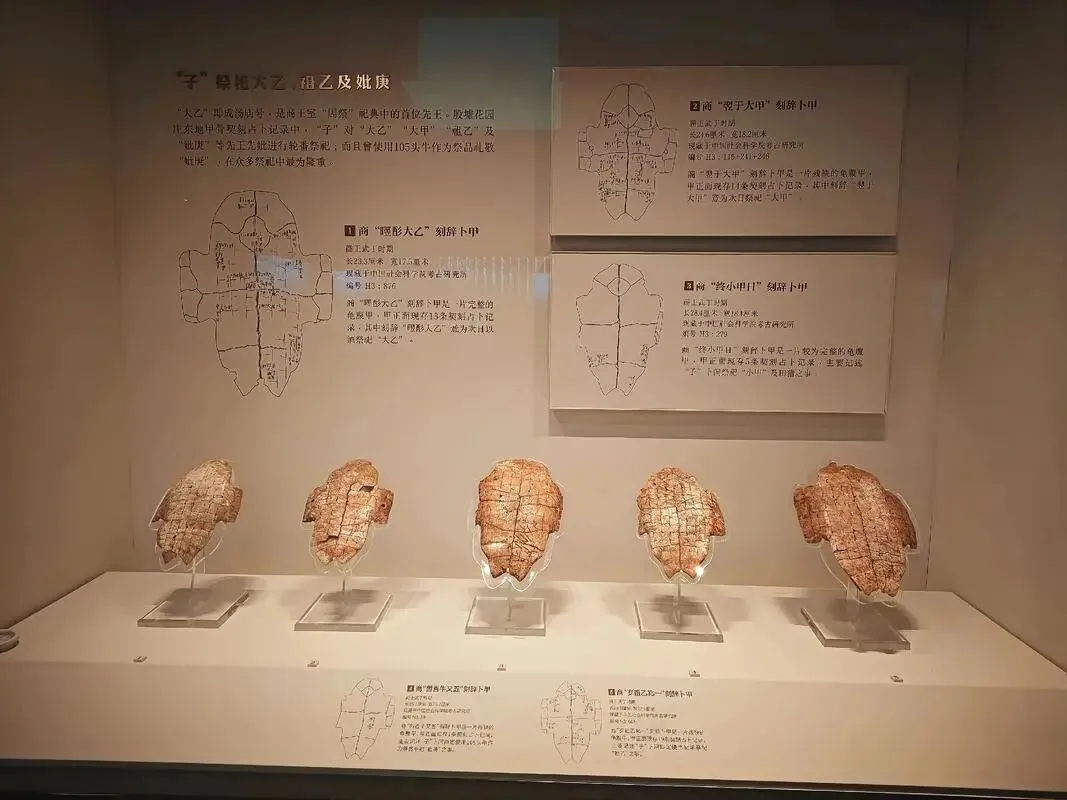

新开的殷墟博物馆,建筑宏阔,形似一尊巨鼎,默然立于天地之间。馆里是幽暗的,唯有射灯的光,柔和地照亮着一方方玻璃展柜。柜中,便是那些名震天下的甲骨了。它们静卧着,大多是灰褐色的兽骨或龟甲,上面刻着密密麻麻的、细如发丝的文字。孩子们扒着柜子,小鼻子在玻璃上印出白白的印子,兴奋地指认:“妈妈,你看,这是个‘日’字!”“这是个‘雨’字!”那字形,与今日我们笔下写的,竟有七八分的相似。那一刻,心里忽然被一种极温暖的东西充满了。三千年,多么漫长的时光,足以让江河改道,城郭湮灭,可这横竖撇捺间的血脉,却顽强地流传了下来,就活在我们每日的书信、账目与诗篇里。这是一种怎样坚韧的、不曾断绝的文明香火呵。

新开的殷墟博物馆,建筑宏阔,形似一尊巨鼎,默然立于天地之间。馆里是幽暗的,唯有射灯的光,柔和地照亮着一方方玻璃展柜。柜中,便是那些名震天下的甲骨了。它们静卧着,大多是灰褐色的兽骨或龟甲,上面刻着密密麻麻的、细如发丝的文字。孩子们扒着柜子,小鼻子在玻璃上印出白白的印子,兴奋地指认:“妈妈,你看,这是个‘日’字!”“这是个‘雨’字!”那字形,与今日我们笔下写的,竟有七八分的相似。那一刻,心里忽然被一种极温暖的东西充满了。三千年,多么漫长的时光,足以让江河改道,城郭湮灭,可这横竖撇捺间的血脉,却顽强地流传了下来,就活在我们每日的书信、账目与诗篇里。这是一种怎样坚韧的、不曾断绝的文明香火呵。

转到青铜器的展区,光线便愈发庄重了。那尊闻名世界的后母戊鼎(司母戊鼎),需得仰视才见。鼎身上铸着狰狞的饕餮,盘着回旋的云雷,沉默地诉说着一个时代的威严与力量。可以想见,三千年前,它被铸造出来时,曾经历过怎样烈火的焚烧,怎样宏大的典礼。如今,火熄了,人散了,唯有它,以及无数精美的礼器、兵器、酒器,还留在这里,身上的绿锈,是时光赠予的、独一无二的勋章。

转到青铜器的展区,光线便愈发庄重了。那尊闻名世界的后母戊鼎(司母戊鼎),需得仰视才见。鼎身上铸着狰狞的饕餮,盘着回旋的云雷,沉默地诉说着一个时代的威严与力量。可以想见,三千年前,它被铸造出来时,曾经历过怎样烈火的焚烧,怎样宏大的典礼。如今,火熄了,人散了,唯有它,以及无数精美的礼器、兵器、酒器,还留在这里,身上的绿锈,是时光赠予的、独一无二的勋章。

然而,最触动心魂的,却并非这些国之重器,而是走向王陵遗址时,所见的那一片殉葬坑。保护棚下,是深深掘开的黄土坑穴。里面,是累累的白骨。它们保持着某种挣扎的、或是顺从的姿态,密集地叠压在一起。有完整的骨架,也有散乱的头颅、肢骨。阳光从棚顶的缝隙漏下,照在这些枯骨上,泛着一种刺目的、冷冰冰的光。空气仿佛瞬间凝固了。孩子们不再嬉笑,只是紧紧攥着我的手,小声问:“妈妈,这些人,是……陪葬的么?”我点点头,喉头像是被什么东西哽住了。这些,曾是活生生的人,有父母,有儿女,有喜怒哀乐,却在某个时刻,随着一位尊贵的死者,一同被埋入了黑暗。那些动物的骨骸,马、牛、羊,也同样静默地躺在各自的坑中,它们曾是这个王朝财富与祭祀的牺牲。

然而,最触动心魂的,却并非这些国之重器,而是走向王陵遗址时,所见的那一片殉葬坑。保护棚下,是深深掘开的黄土坑穴。里面,是累累的白骨。它们保持着某种挣扎的、或是顺从的姿态,密集地叠压在一起。有完整的骨架,也有散乱的头颅、肢骨。阳光从棚顶的缝隙漏下,照在这些枯骨上,泛着一种刺目的、冷冰冰的光。空气仿佛瞬间凝固了。孩子们不再嬉笑,只是紧紧攥着我的手,小声问:“妈妈,这些人,是……陪葬的么?”我点点头,喉头像是被什么东西哽住了。这些,曾是活生生的人,有父母,有儿女,有喜怒哀乐,却在某个时刻,随着一位尊贵的死者,一同被埋入了黑暗。那些动物的骨骸,马、牛、羊,也同样静默地躺在各自的坑中,它们曾是这个王朝财富与祭祀的牺牲。

站在坑边,一种混合着惊悸、悲悯与庆幸的情绪,沉沉地压上心头。我们感叹先民创造文字的智慧,铸造青铜的辉煌,却也曾有这样一段用血肉奠基的、蒙昧而残酷的历史。幸而,我们活在今日,活在一个“人”的价值被珍视的文明年代。这废墟,不仅展示着辉煌,也毫无遮掩地呈现着伤痕。它不言语,却比任何说教都更深刻地告诉我们,文明的路,是如何一步步从荆棘与血泪中跋涉过来的。

离去时,已是黄昏。夕阳给这片土地镀上了一层柔和的、金色的光。那森然的白骨,厚重的青铜,神秘的甲骨,都渐渐融在了暮色里。我来时,是为一个“大名”而来;我走时,带走的却是一份复杂的、关于生与死、文明与野蛮、传承与革新的、沉甸甸的思量。殷墟,它不只是一处遗址,更像一位沉默的历史老人,他让你看他的华服,也让你触摸他的伤疤。然后,一切评判,都留与你自己慢慢思量。

关于安阳殷墟

安阳殷墟,位于中国河南省安阳市,是商代晚期的都城遗址,距今已有3300多年历史,是中国历史上第一个有文献记载并为甲骨文及考古发掘所证实的古代都城遗址,被誉为中国古代文明的瑰宝。20世纪初,殷墟因发掘甲骨文而闻名于世,先后出土了大量青铜器、玉器、甲骨等珍贵文物,系统展现了中国早期国家的政治、经济、文化面貌。1961年,殷墟被国务院列入首批全国重点文物保护单位;2006年,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。殷墟的发现,确立了商朝作为信史的科学地位,对中国考古学及历史学研究具有里程碑式的意义,是研究中国古代文明不可或缺的重要宝库。